Chouaib Sahnoun

Parmi les figures majeures du cinéma africain contemporain, Abderrahmane Sissako occupe une place à part. À la fois poétique, politique et profondément humaine, son œuvre se déploie comme un pont entre l’Afrique et le reste du monde, entre mémoire coloniale, déracinement, injustice et espoir. Né en 1961 à Kiffa, en Mauritanie, mais ayant grandi au Mali avant de poursuivre ses études à Moscou, Sissako incarne lui-même cette multiplicité d’identités et de regards qui irriguent son cinéma.

Les premières œuvres de Sissako, notamment “Le Jeu” (1989) et “Octobre” (1993), portent déjà les marques de sa formation en Union soviétique. Ces courts et moyens métrages traduisent un regard introspectif, presque contemplatif, sur le déracinement et l’impossible appartenance. Dans Octobre, un étudiant africain à Moscou fait face au désamour et à l’incompréhension, dans un style épuré et silencieux, où chaque plan semble méditer le poids de l’isolement.

Avec La Vie sur Terre, (1998) Sissako signe une œuvre plus personnelle et politique. Tourné dans le village malien de Sokolo, ce film semi-documentaire aborde le passage à l’an 2000 depuis les marges du monde globalisé. Dans une atmosphère presque intemporelle, Sissako interroge la modernité, le sous-développement et la manière dont le continent africain vit en décalage avec les promesses du progrès technologique. Ce film marque une rupture stylistique et thématique, tout en consacrant Sissako comme un cinéaste du réel et du sensible.

Heremakono (ou En attendant le bonheur) (2002) approfondit les thèmes de l’exil et de la migration. À Nouadhibou, en Mauritanie, Sissako filme des hommes et des femmes suspendus entre un passé qu’ils fuient et un avenir européen incertain. Dans ce film d’une grande douceur visuelle, le cinéaste évoque sans pathos le tragique de l’attente et de l’espoir, posant un regard lucide mais compatissant sur ces existences fragmentées.

Avec Bamako (2006) Abderrahmane Sissako radicalise son geste cinématographique. Il transforme la cour d’une maison malienne en tribunal symbolique où sont jugés la Banque mondiale et le FMI. Sur fond de vie quotidienne, d’enfants qui jouent et de femmes qui lavent le linge, les voix des témoins se succèdent pour accuser l’Occident de ses crimes économiques et de son néocolonialisme. Cette œuvre, à la fois didactique et poétique, est un chef-d’œuvre d’engagement, d’une rare audace formelle.

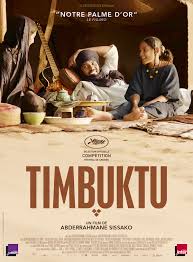

Couronné à Cannes et nommé aux Oscars, Timbuktu (2014) est sans doute le film le plus abouti et le plus universel de Sissako. Inspiré de faits réels survenus au nord du Mali sous l’occupation djihadiste, le film dénonce la barbarie, mais sans jamais sombrer dans la caricature ou l’appel à la vengeance. Le réalisateur oppose à la violence des fanatiques la dignité d’un peuple, la beauté de la langue et la puissance de la culture. Timbuktu est un cri, mais un cri d’amour pour l’Afrique et pour l’humanité.

Abderrahmane Sissako n’est pas un cinéaste prolifique, mais chacun de ses films est une pierre posée dans la construction d’un cinéma africain exigeant, porteur de sens et d’émotion. Son style mêle une esthétique épurée à une profondeur politique inégalée. Il filme les silences, les gestes simples, les injustices invisibles, avec une élégance discrète mais puissante.

Aujourd’hui, Sissako est reconnu bien au-delà des cercles cinéphiles. Il a prouvé que l’Afrique peut se raconter autrement qu’à travers la misère ou l’exotisme. Son cinéma est une invitation à penser, à ressentir et à espérer. À l’heure où les fractures mondiales s’aggravent, où l’Afrique peine à faire entendre ses récits, la voix de Sissako reste indispensable,et précieuse.